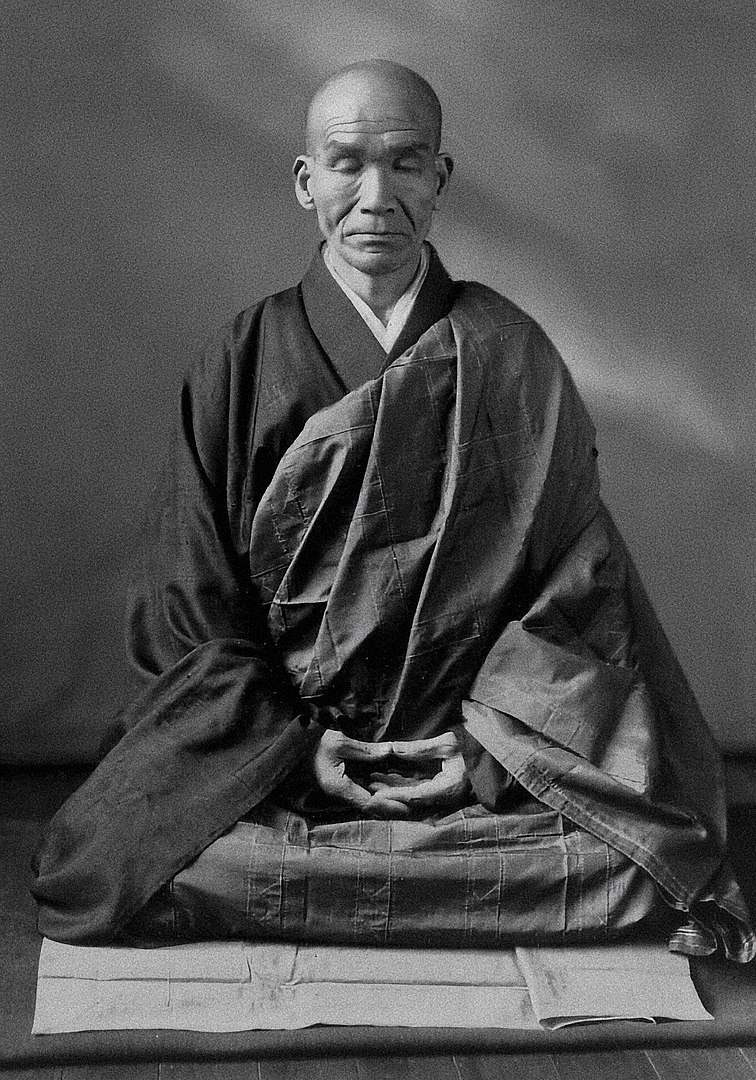

Seduto immobile di fronte a un muro, con gli arti dolenti per la postura che non posso cambiare, sto cercando qualcosa che forse non c’è. E se non c’è, è proprio perché la sto cercando, osserva Nicolas, la mia guida, riportando le parole di Kodo Sawaki: “Tu non cerchi la strada, è la strada che cerca te”. E allora è meglio lasciarsi andare, liberare la mente da ogni pensiero, anche dal dolore, e attendere che “qualcosa” accada, gratuitamente, senza che si sappia cha cosa sia quel “qualcosa” di cui apparentemente nulla si può dire. Si sta qui, ora, come fiammelle di pura esistenza.

Saper perdere

Siamo nel tempio Fudenji di tradizione buddhista giapponese Zen Sōtō, nell’Appennino parmense tra Fidenza e Salsomaggiore Terme, in un sabato dedicato alla meditazione seduta zazen, che qui i monaci praticano tutti i giorni (il termine deriva da za, seduto, e zen). In occasioni come questa, il monastero apre le porte agli ospiti, per iniziarli alla nobile arte del silenzio. Il padrone di casa, il Taiten Fausto Guareschi, è una persona di grande ospitalità e curiosità intellettuale, con cui si può affrontare ogni discorso; ma diffida di chi si avvicina alla meditazione spinto da mera curiosità o, peggio ancora, da un interesse pratico come la ricerca di benessere o la via di fuga da uno squilibrio interiore. Per lui, lo zazen perde ogni senso se privato della sua componente spirituale, della spinta religiosa. Lo zazen non è niente di speciale, ammoniva Sawaki, è una postura che non cerca assolutamente niente. Dunque è inutile aspettarsi benefici di qualsivoglia natura, perché non c’è niente da guadagnare. “Il guadagno è delusione, la perdita è illuminazione”, insegnava il maestro.

“Tu non cerchi la strada, è la strada che cerca te”

Anticamera

Sono qui comunque per provare. Appena arrivato, Nicolas mi porta con due neofiti come me nell’anticamera del tempio, dove i monaci e altri ospiti più abituali stanno già meditando. Qui ogni minimo movimento ha un significato, e Nicolas si preoccupa di istruirci a dovere prima di farci varcare la soglia dello spazio sacro. Per questo, il primo ciclo di meditazione sarà nell’anticamera. Nicolas è un ragazzo di origini argentine che parla italiano con un forte accento spagnolo, a volte gli mancano le parole. Però è estremamente preciso, e non si dilunga in inutili dettagli. È subito chiaro che cosa dobbiamo fare: aggiustare il cuscino, sederci, adagiare prima la gamba sinistra con il piede contro il cuscino, poi il piede destro contro l’incavo interno del ginocchio sinistro. Busto eretto, collo dritto, lingua contro il palato, palpebre semichiuse e sguardo obliquo verso il basso. A questo punto bisogna liberare la mente e non pensare a niente.

In attesa

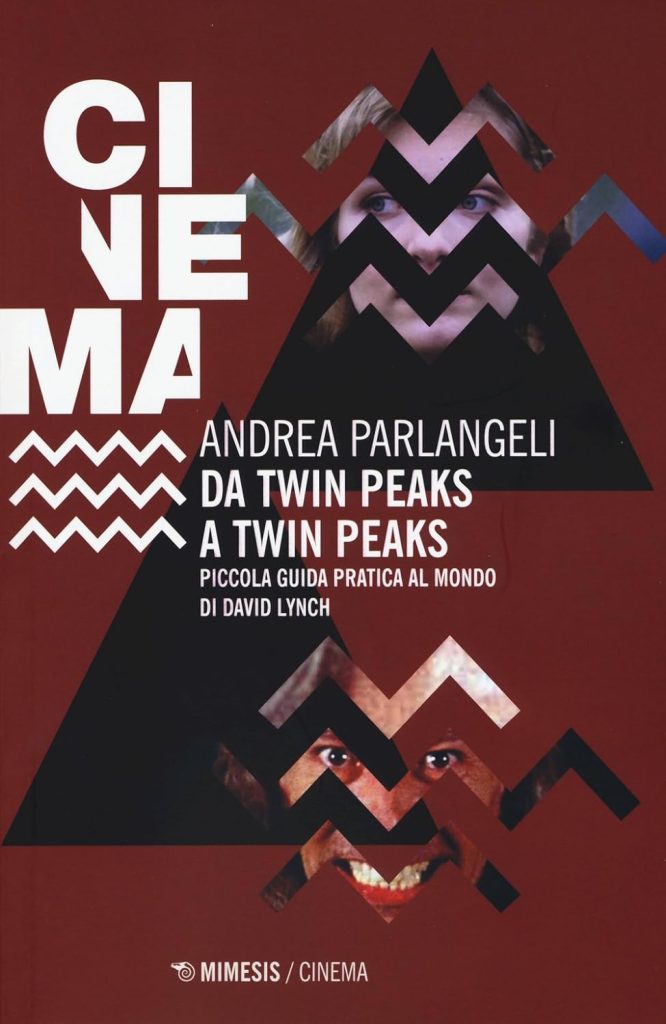

Lo zazen si distingue dalle altre forme di meditazione proprio per questo, perché va dritto al dunque. Nella meditazione yoga, per cominciare a liberare la mente in genere ci si concentra suelle varie posizioni e sul respiro. A volte si fa ricorso a un mantra, come Om o So Ham. Nella meditazione trascendentale, praticata tra gli altri da David Lynch, il mantra viene assegnato (a pagamento) dal maestro al discepolo. Nella meditazione zazen non c’è nulla di tutto questo. Nella stragrande maggioranza dei casi, bisogna solo sedersi nel modo prescritto e stare. Quello che deve arrivare arriva: “Tu non cerchi la strada, è la strada che cerca te”.

Di fronte a un muro

Ora sono stato promosso, dall’anticamera sono entrato nel tempio. Sto seduto di fronte a un muro, e sto così da qualche minuto. All’inizio va bene. Sono comodo, e cerco la consapevolezza. Non sembra, ma le variabili da controllare sono molte. La postura, che deve essere rilassata ma non cadente. Le palpebre, che devono rimanere socchiuse. Lo sguardo, che deve vedere e non vedere, senza indugiare sui dettagli dei mattoncini rossi a poche manciate di centimetri di distanza. La mente, che deve essere libera da pensieri, e se qualcosa passa, deve passare e andare, tornare nel nulla da cui è venuta. Il silenzio che si cerca qui è quello interiore.

Dolore e pensieri

Per qualche minuto fila tutto liscio. Sto bene, ho la sensazione di avere tutto sotto controllo. Per la mente silenziosamente vigile, le variabili da controllare sono tante: la postura, le palpebre, lo sguardo. Ma dopo un po’ riesco a farlo senza difficoltà, ritrovandomi in un flusso di lucidità, attenzione, consapevolezza, come capita a volte quando guido e mi sento perfettamente padrone della strada e di ogni possibile imprevisto che possa capitare, senza per questo pensarci più di tanto. Dopo un po’, però, arriva il dolore. All’inizio è solo una piccola staffilata al piede, più esattamente sul dorso del piede destro. La osservo e me ne libero. Ma il tempo passa sempre più lentamente e a un certo punto divento impaziente. Il piede mi duole e la gamba è completamente addormentata, devo essermi seduto male all’inizio e ora non mi posso più spostare. Se fossi a casa, mi alzerei immediatamente per cercare una posizione migliore, nella quale fermarmi anche un’ora. Ma qui, in mezzo ai monaci in uno spazio sacro, ogni minimo movimento pesa come un sacrilegio. E quindi provo a resistere con lo sguardo fisso al muro – ora gli occhi si sono spalancati, non ne posso più – e i pensieri più terribili che mi passano per la testa: starò facendo pressione su un nervo? Oppure avrò bloccato la circolazione sanguigna ostruendo un’arteria? Probabilmente si tratta di una compressione del nervo, e non è una cosa da nulla. Un amico medico mi parlò una volta della paralisi dell’amante e di quella del sabato sera. La prima che colpisce gli uomini che lasciano dormire la compagna sul proprio braccio, la seconda gli ubriachi che si addormentano con l’ascella appoggiata allo schienale della sedia, come avveniva soprattutto in passato. In entrambi i casi, il problema è dovuto a una compressione del nervo con danni spesso irreversibili.

Gong

Comincio ad avvertire una reazione vagale, in passato questo tipo di situazioni mi ha causato svenimenti. A un certo punto non ce la faccio più. Furtivamente, afferro il piede dolente con la mano destra e lo sposto dalla sua posizione. Fa male, molto male, anche se al tempo stesso quasi non lo sento. Appoggio la caviglia al ripiano su cui sono seduto, poi alzo il ginocchio in modo da allentare la tensione sui glutei e riattivare il nervo o la circolazione. Sento il calore che torna a fluire. Aspetto ancora qualche minuto. Poi, quando la situazione torna normale, mi rimetto nella posizione del loto. Ora va meglio, rientro nel mio silenzio e mi ci immergo più di prima. Potrei rimanere così a lungo, provo perfino un senso di piacere; ma a un certo punto avverto un fruscio. È Nicolas che esce dalla sua posizione, si alza e va a suonare il gong che indica la fine della sessione. Ora ci possiamo alzare. Mi giro verso destra, secondo le prescrizioni; e vedo il mio vicino irrigidito anche lui dalla postura, che si stira come se avesse un dolore alla schiena. Ognuno ha la sua, penso. Poi sistemo il cuscino come mi è stato insegnato e mi rimetto le scarpe, attendendo le prossime indicazioni.

In (lento) cammino

Un cenno di Nicolas indica che è il momento del kinhin, la meditazione camminata. Dopo il tempo trascorso seduti, questa pratica è perfetta per rimettersi in movimento continuando a mantenere un elevato stato di attenzione e consapevolezza, se non di vera e propria meditazione. Si comincia a prendere la postura: si alza la mano sinistra fino allo sterno, si punta il pollice verso il basso e lo si avvolge con le altra dita, stringendo il pugno. Poi si avvolge la mano sinistra con la destra, a partire dal pollice che si posa sull’altro. Le mani sono staccate dal petto e si allargano i gomiti, in modo da rimanere leggermente in tensione, o meglio in attenzione, ma rilassati. Come per lo zazen, le palpebre sono chiuse per metà e gli occhi guardano in modo obliquo verso il basso, in modo da vedere e non vedere. Poi si fa un’inspirazione e si alza un piede, portandolo appena oltre la punta dell’altro. E si espira, facendo affondare il peso sul piede che è avanzato, pronti a ricominciare con il passo successivo. Così, lentamente, in modo controllato e sincronizzato con gli altri, si gira tutti insieme in senso orario, cercando idealmente di liberare la mente come in tutte le altre forme di meditazione.

Delicato equilibrio

Il kinhin è una pratica affascinante e benefica, ma riuscire a entrare in meditazione mentre si cammina richiede esperienza. A ogni passettino, a ogni minuscolo passo, ci si rende infatti immediatamente conto di quanto la nostra postura eretta sia il frutto di un delicatissimo equilibrio che si trasmette da un piede all’altro, e già questa consapevolezza può portare il neofita fuori dall’equilibrio, perdendo quella naturalezza del movimento che è un prerequisito indispensabile alla meditazione. Comunque sia, facciamo del nostro meglio e lentamente avanziamo, assorbendo con una consapevolezza nuova ogni minima sensazione provenga dal contatto dei piedi con il terreno, dall’esercitare o allentare una pressione. Sto imparando nuovamente a camminare.

Il ciclo continua

A questo punto capisco che la meditazione seduta e quella camminata sono due modi perfettamente complementari per raggiungere lo stesso risultato, l’una in modo statico, l’altra in modo dinamico. Entrambi sono due aspetti di noi, che la pratica zen punta a domare per farci raggiungere la piena consapevolezza. Così dopo il kinhin riprendiamo lo zazen, allo stesso modo in cui alle terme si alternano i bagni in acqua calda con quelli in acqua fredda. Il nostro corpo, per trovare l’equilibrio, sembra sempre aver bisogno di oscillare tra due estremi.

Oltre il dolore

E così, passando da zazen a kinhin e da kinhin a zazen, si entra in un altro ritmo che contribuisce anch’esso al raggiungimento di quella che è ritenuta la liberazione finale, il nirvana. Noi ci accontentiamo di meno. Tornato a sedere per la terza volta di fronte a un muro, cerco con cura di prendere una posizione che mi consenta di rilassarmi fino alla fine. Lì per lì sembra andar meglio, ma a un certo punto il dolore arriva e diventa ancora una volta insopportabile. Faccio uno sforzo estremo, opposto a quello che il corpo mi sta chiedendo, anzi urlando. Dovrei alzare la gamba e cambiare posizione; invece alla prima espirazione la rilasso, la abbandono e la dimentico. Non c’è più il dolore, non c’è più il pensiero, raffiche di calore mi attraversano riversandosi in un oceano senza confini. Quando la brezza scompare, resta la quiete. Il campo visivo è un orizzonte fuori dal tempo che separa il bianco dal nero, la luce dall’ombra, il giorno dalla notte, il caldo dal freddo, lo yin dallo yang, il nobile silenzio dal suono del gong.

Link e approfondimenti

• Il sito di Fudenji.

• La serie di Josway dedicata alla meditazione di David Lumera.

• Il libro Mente zen, mente di principiante. Conversazioni sulla meditazione e la pratica zen (Ubaldini editore) di Shunryu Suzuki-Roshi.