Il premio Nobel per la fisica di del 2022 è stato assegnato a esperimenti sofisticati di meccanica quantistica, una teoria di enorme successo nello spiegare la struttura microscopica del mondo, ma estremamente controintuitiva e ancora poco compresa.

Attenti al baco!

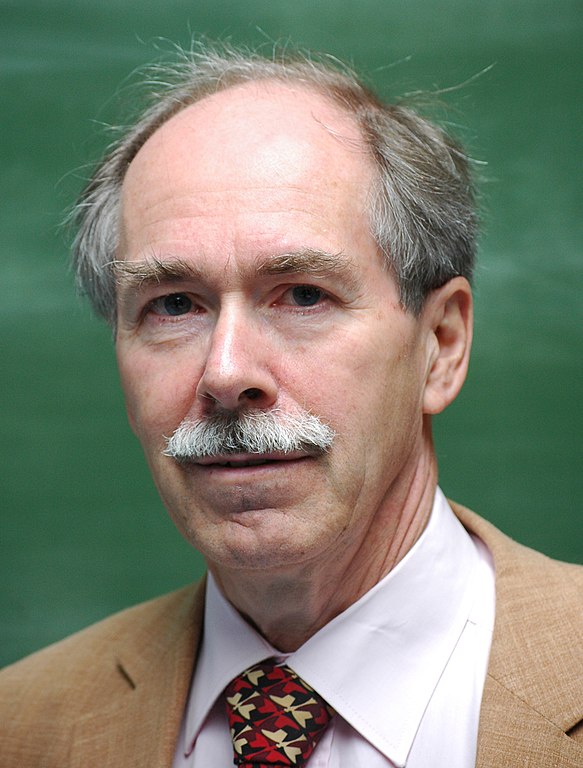

Anche nel comunicato ufficiale del Nobel, c’è un possibile “baco” che vale la pena considerare. Ne abbiamo parlato con un altro premio Nobel, uno dei fisici teorici più profondi e autorevoli della nostra epoca, l’olandese Gerard ‘t Hooft, uno dei padri della moderna teoria quantistica dei campi e del Modello Standard delle particelle elementari.

Prima di arrivare all’intervista, una breve premessa. Partiamo dalla motivazione del premio Nobel 2022, che è stato assegnato a A. Aspect, J. Clauser and A. Zeilinger “for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science”. E questo è incontestabile, si tratta in tutti i casi di esperimenti complessi e molto ben fatti, punto di riferimento assoluto per chi si occupa di questi argomenti. Tra poco chiariremo un po’ meglio che cosa significa.

A un certo punto, però, il comunicato che accompagna la motivazione afferma che uno di questi esperimenti dimostra che “la meccanica quantistica non può essere sostituita da una teoria che usa variabili nascoste”. E qui (nel comunicato, non nella motivazione) si annida un possibile errore. Vediamo perché.

Siamo liberi o programmati?

La questione riguarda l’intricato problema del libero arbitrio e affonda le sue radici nella prima metà del ’900, quando Niels Bohr e Albert Einstein discutevano sulle implicazioni della teoria appena scoperta, la meccanica quantistica.

La visione di Bohr

I due scienziati avevano visioni del mondo totalmente opposte. Niels Bohr sosteneva che la realtà non poteva essere conosciuta nella sua interezza, e che per descrivere il mondo bisognava accontentarsi del risultato di un processo di misura, che – a livello microscopico – ha natura intrinsecamente probabilistica. Di conseguenza, non si possono conoscere “nemmeno in linea di principio” allo stesso tempo e con precisione arbitraria la posizione e la velocità di una particella. Questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg.

La visione di Einstein

Einstein, dal canto suo, non negava affatto quello stesso principio (che ha un solido fondamento scientifico) ma affermava che “Dio non gioca a dadi”. Per Einstein, il mondo microscopico ci appare probabilistico, ma a un livello veramente fondamentale non lo è: devono esistere alcune “variabili nascoste” – che non conosciamo – capaci di descrivere la realtà in maniera esatta.

In altre parole, per Einstein il destino è predeterminato, per Bohr no. Da un punto di vista filosofico, non è una questione da poco.

L’esperimento: ha ragione Bohr!

Ed è qui che entra in gioco la prima parte del Nobel del 2022, quella a J. Clauser e A. Aspect. I due scienziati, in breve, hanno svolto alcuni esperimenti molto sofisticati, seguendo uno schema concettuale ideato da John Bell nel 1964. E i loro esperimenti, stando all’interpretazione ufficiale, hanno dato ragione a Bohr. Da allora gran parte dei fisici si è allineata su questa posizione, dando torto ad Einstein.

Oppure no?…

In realtà, non è detto che sia così. Gerard ‘t Hooft, infatti, ha fatto notare che non è vero che gli esperimenti di Clauser e Aspect danno torto ad Einstein. Lo fanno solo se si assume che gli stessi ricercatori possano effettuare i loro esperimenti in modo libero da condizionamenti. In realtà, in un mondo deterministico come quello che immaginava Einstein, i ricercatori non sono affatto liberi. Se si assume che il loro comportamento sia predeterminato fin dal Big Bang – un’ipotesi chiamata superdeterminismo –, allora anche le variabili nascoste sono perfettamente compatibili con gli esperimenti.

’t Hooft lo ha perfino dimostrato costruendo un modello deterministico in grado di riprodurre il principio di indeterminazione di Heisenberg. Tornando al punto di partenza, dunque, secondo ’t Hooft non è vero – come dice il comunicato del Nobel – che “la meccanica quantistica non può essere sostituita da una teoria che usa variabili nascoste”.

L’intervista

Affascinati dal suo punto di vista, abbiamo intervistato Gerard ‘t Hooft durante una sua recente visita in Italia.

Professor ‘t Hooft, lei è considerato il padre del superdeterminismo. Di che cosa si tratta?

Gli esperiementi di Bell si basano sul fatto che, nel misurare le proprietà di determinate particelle, l’osservatore possa prendere una decisione dell’ultimo minuto su che cosa osservare o meno. Per esempio si può scegliere di misurare la posizione di una particella, oppure la sua quantità di moto (cioè la massa moltiplicata per la velocità). E più accuratamente se ne misura una, più imprecisamente si può conoscere l’altra. Questo è quello che dice la meccanica quantistica, e vale anche per altre grandezze come l’energia e il tempo. Per capire in modo più semplice questo principio (il principio di indeterminazione), si può pensare a un’analogia acustica. Un buon musicista sa che se la tempistica delle note (timing) è molto precisa, la loro altezza (pitch) lo è meno. Non è facile accorgersene, perché le frequenze acustiche sono tipicamente di centinaia di hertz in frequenza e il timing di non più di alcune note al secondo; ma se si ha un ottimo udito si può sentire che le note “staccato” non sono così ben definite in altezza, e il motivo è che sono troppo corte.

La meccanica quantistica dice questo: immagina di avere un quadrante sul tuo rivelatore, sul quale sono indicate posizione e velocità di una particella; se misuri una delle due con precisione, l’altra è indeterminata. Prendiamo ora due particelle, che possono essere in stati correlati, per cui hanno per esempio la stessa posizione e la stessa velocità: se misuro la posizione di una, conosco quella dell’altra. Posso misurare entrambe in modo molto preciso. Il problema, però, è che così sembra che una stia inviando all’altra segnali che vanno più veloci della luce, perché le due misurazioni possono essere effettuate istantaneamente. C’è quindi qualcosa di sbagliato. E non è solo per due particelle, è una caratteristica molto generale della meccanica quantistica. Allora, come fa una particella a sapere in anticipo che cosa sta facendo l’altra? Il superdeterminismo dice: no, la particella non lo sa in anticipo, ma la posizione del quadrante per la misura di una e quella per la misura dell’altra è stata già fissata molto tempo fa. E questo perché l’osservatore non è libero di definire quale posizione del quadrante ha scelto.

Non c’è da meravigliarsi. Noi pensiamo alla natura in termini di modelli matematici. Pensiamo per esempio a un modello di pianeti che girano intorno al sole. Ogni pianeta si muove in un’ellisse e possiamo calcolarne il movimento. Lo stesso modo vale con i modelli degli atomi, delle particelle e così via. Questi modelli dovrebbero essere tali che qualunque cosa accada sia completamente fissata dal primo istante dell’universo. Tutto è fisso, quindi un osservatore non può cambiare il quadrante del suo esperimendo e domandarsi “Che cosa succede?”; perché se se fosse davvero libero di farlo dovrebbe cambiare qualcosa anche nel passato. Normalmente nessuno tiene conto di questo; ma quando si tenta di misurare una proprietà di una particella, il risultato dipende molto delicatamente da come si scelgono le impostazioni. E le impostazioni scelte da uno sperimentatore erano già fissate in un lontano passato. Qualsiasi cosa nel mondo fisico in realtà era già stata fissata in passato.

Molti anni fa, lei ha incontrato John Bell. Che cosa vi siete detti?

In realtà per me il lavoro più importante che ha fatto Bell non ha nulla a che vedere con questo, ma con alcune anomalie nella teoria quantistica dei campi. Inizialmente l’ho incontrato per questo. Ma l’ho anche incontrato in seguito, una volta, quando era molto più noto per il suo tentativo di dimostrare l’assenza delle variabili nascoste. Gli ho fatto esattamente questa domanda sul superdeterminismo: “Supponiamo che il motivo per cui ottieni il tuo risultato è che gli osservatori non possono fare una misurazione diversa, perché quello che stanno facendo è fissato dalle leggi della natura; che cosa diresti del tuo esperimento? Dimostrerebbe ancora che le variabili nascoste non esistono?”.

Ha risposto: “È una follia. Hai ragione, nel senso che se questo fosse vero la mia obiezione scomparirebbe. Ma non riesco a capire perché la natura dovrebbe essere così pazza”.

È qui che mi sono allontanato da lui.

Non capisco bene perché Bell considererebbe questa possibilità una follia, e perché venga usato il termine “super” determinismo. Non si tratta semplicemente di determinismo?

È semplice determinismo, nella sua essenza. Ma si applica anche alla mente, e a molte persone questa idea non piace. Dicono: sì, tutto può essere deterministico tranne ciò che decide il ricercatore (negli esperimenti di Bell, è di fondamentale importanza la possibilità di cambiare le impostazioni delle misure all’ultimo momento, ndr). Il ricercatore può sempre cambiare idea in una frazione di secondo su cosa misurare. Secondo me invece no, in realtà non può. Può pensare di farlo, ma la sua scelta è già fissata nel passato. E questo alla maggior parte degli scienziati sembra troppo folle per essere vero.

Insomma, mi sembra la sua posizione rispetto a Bell sia la stessa di Einstein rispetto a Bohr. Il confronto continua…

Sì, è un ottimo modo per dirlo, perché Einstein ha avuto le stesse difficoltà nei confronti di questi fenomeni quantistici. E Bohr, che era un uomo molto pragmatico, ha detto: “Be’, può essere difficile da accettare, ma questo è il nostro modello dell’atomo, e il modello funziona”. Questo modello dice che gli elettroni che si muovono attorno al nucleo di un atomo non sono come i pianeti attorno al sole, perché non possiamo calcolarne posizione e velocità allo stesso tempo. Per gli elettroni queste nozioni non sono ben definite, mentre per i pianeti non c’è questo problema: con un telescopio è possibile misurare molto precisamente dove si trovano, e si misurano molto precisamente anche le loro velocità e tutte queste misurazioni non interferiscono. Ma per gli elettroni in un atomo queste misure interferiscono tra loro. Niels Bohr ha detto: “Non importa. La nostra teoria dice ciò che puoi misurare e la nostra teoria dice sì, c’è un comportamento irregolare, come se la fisica sottostante non fosse deterministica”. Ed è per questo che la maggior parte dei fisici pensa che la fisica sottostante non sia deterministica. Perché la posizione e la velocità degli elettroni non sono ben determinate in anticipo, mentre potresti decidere di misurare la velocità in modo molto accurato, oppure potresti decidere di misurare la posizione in modo molto accurato. Quindi questo è il problema. Noi però abbiamo costruito un modello deterministico che è in grado di riprodurre il risultato dell’esperimento. A molti non piace, perché è deterministico. Ma il nostro modello mostra che leggi fisiche sottostanti alla meccanica quantistica possono esistere davvero.

Link e approfondimenti

• Il sito ufficiale del premio Nobel per la Fisica 2022.

• Un libro in formato elettronico (in inglese) di ‘t Hooft, che spiega come la meccanica quantistica possa derivare da una teoria deterministica più fondamentale.

• Il profilo di Gerard ‘t Hooft nel sito del Nobel.

• Un video sul superdeterminismo.

• Il sito della conferenza di Padova del 2022 dedicata a questi temi.